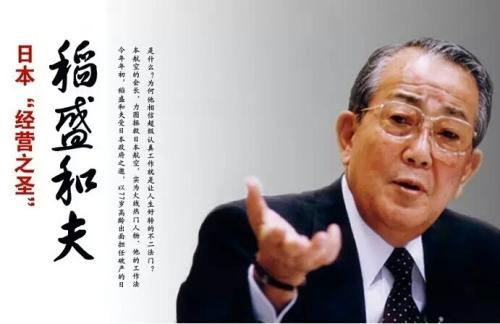

一手缔造了两个世界500强企业的日本著名实业家稻盛和夫,曾在他的作品《干法》中将人分为了自燃型的人、可燃型的人、不燃型的人三种。

- 自燃型的人是指,最先对事物开始采取行动,将其活力和能量分给周围人的人。

- 可燃型的人,是指受到自燃型的人或其他已活跃起来的人的影响,能够活跃起来的人。

- 不燃型的人是指,即使从周围受到影响,但也不为所动,反而打击周围人热情或意愿的人。

不知道你观察过没有,我们周围大部分是可燃型的人,自燃型及不燃型的人很少。我曾经遇到过一个自燃型超强的人,他总是乐乐呵呵的,对生活、工作充满了激情,似乎有用不完的精力。碰到了上级给他分配的任务,总是兴致勃勃地接下来,以超额的结果完成;碰到了同事朋友间的请求,也总是爽爽快快地答应,很认真的去做;更厉害的是,自己对很多事物有浓厚的兴趣点,并不是一般的了解,而是比较深入的挖掘且带入了自己的思考。

这种人是很厉害的,尤其还很开朗乐观,带动了周围了一圈朋友,不少妹子投以爱慕或欣赏的眼光。在工作中、生活中都是很给力的。一起共事,仿佛旁边就是一团火,自己也跟着燃烧起来了。你说老板、妹子能不喜欢么。

相反,不燃型的人给人一种冷冷的感觉。如果是能认真做事的还好,如果做事也比较冷淡。那还真是给团队造成了一些消极的影响。他们对于事情没有积极的反馈,对于沟通没有充满热情的回复,在团队中可能也是一种较低的存在感(可能是性格、也可能是没有碰到正确的事情)。这样的话,别人与之相处也渐渐变得冰冰冷冷,容易被带上高冷的帽子。

这样,反而让那些可燃型的人不太好办了。一群人之中,多几个冰冷的人,这些可燃型的人也会变凉起来;一群人之中,多几个火热的人,这些可燃型的人也会变燥起来。然而大部分的人都是可燃型的,自燃型的人明显不够分啊。

所以,我们要让自己变得自燃起来,如果不行,也要能抵消掉那些消极的影响。我们可以通过观察他人、聆听和阅读等方式,间接地学习那些能够为他人带来积极结果的行为,同时回避那些使他人陷人困境、受到伤害、感染疾病、被拒绝或带来更糟糕后果的行为。

我们需要创建自己的规则,除了利用心理学中的“观察性学习”外(观察特定榜样的行为及其结果,然后模仿榜样的行为),还可以通过言语指导学习行为规则。如,有句谚语为“勿以善小而不为、勿以恶小而为之”。按照这一箴言,我们会约束自己的行为。所以,当一些言语被内化,视为了我们自己的规则后,它就会起作用,会对我们的行为和自我概念施加强大的影响。

对于那些羞怯、低自尊、神经质或者易受他人说服影响的人而言,他们的许多消极行为模式可以追溯到他们不顾现实情境强加于自身的自我限定规则(自我设限)。

自燃型人的信念

当我们有较高的自我效能感时,就会预期自己一定会成功,从而更加努力地尝试,坚持的时间也会更长。同时,我们会认为那些消极的反馈结果,只是意味着这一任务对于任何人来说都很难,所以需要付出更大努力。

只要我们持有这样的信念并且不断努力,那么,我们成功的机会就会大大增加。而成功的经验又会反过来进一步提升我们的自我效能感。

不燃型人的信念

那些低自我效能感的人,从一开始就会设想自己并不特别擅长数学、运动、舞蹈或辩论等等。对这些情境的回避,使得他们得不到必要的锻炼。当他们不得不去从事这些活动时,就变得十分焦虑。由于预期到自己会失败,所以低自我效能感的人在完成任务的过程中往往不够努力。他们非常容易分心,当遇到困难时(即使这种困难对每一个人都存在),他们很难坚持下去。他们会认为困难是因为自己缺乏能力所造成的,而不是任务本身困难的缘故。

低自我效能感的人也常常以失败的结果来实现对自己行为的预期(“看吧,我早就说过我会失败的”)。而当他们成功的时候,他们又会怎么说呢?“我猜这一次我可能比较幸运。”因此,成功或积极结果并不能够改变他们消极的自我知觉。

心理小常识

个体、行为和环境三者间的相互影响是一种持续不断的交互作用,在这一过程中,其中一个因素会受到其他两个因素的影响,并且又反过来对其他两个因素产生作用。

由于我们的所作所为对环境施加了影响,于是我们认为我们自我的某些方面才是这种影响的动因。通过对活动、任务、情境和同伴的选择与反应,我们的思想、信念、预期和情绪可以支配我们的行为。行为,那些被认为是由行为所导致的结果,以及对自己行为和行为结果的思考与感受,共同构成了一个行为系统,而它可以促进或是减缓个体发展。

你的信念是什么决定了你会成一个什么样的人,不要觉得鸡汤无味,虽然可能并不能让你成功,但是会让你改变对生活的态度。

七宗罪心理

七宗罪心理